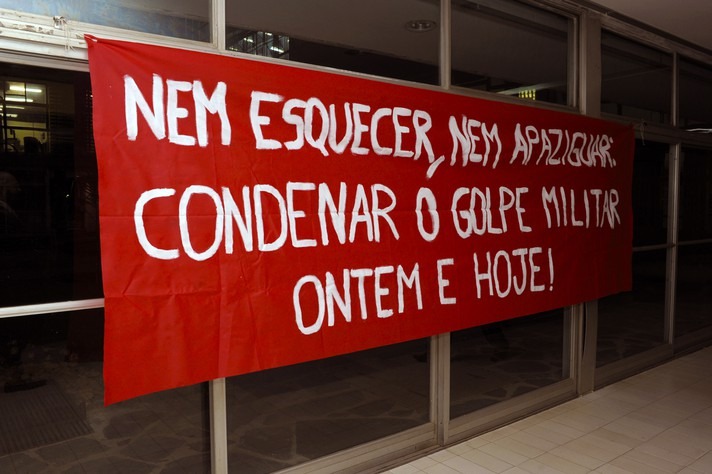

Em uma cerimônia emocionante realizada em um auditório lotado por pessoas de diferentes gerações, o Conselho Universitário da UFMG outorgou, com diplomas póstumos, quatro discentes mortos pela ditadura militar (1964-1985) e homenageou dois docentes e dois servidores técnicos-administrativos que tiveram suas carreiras interrompidas pelo regime. O ato de reparação histórica, realizado na noite desta terça-feira, dia 24, no auditório da Reitoria, salientou a importância de não se esquecer a ditadura para que regimes de exceção não voltem mais a ser instaurados no Brasil.

Por meio de seus familiares, receberam os diplomas póstumos os estudantes Gildo Macedo Lacerda, estudante de Economia, Idalísio Soares Aranha Filho, que cursava Psicologia, Walkíria Afonso Costa, de Pedagogia, e José Carlos Novais da Mata Machado, discente do curso de Direito. Os quatro membros da comunidade acadêmica homenageados foram Elza Pereira e Irany Campos, servidores técnico-administrativos em educação, e Marcos Magalhães Rubinger (in memoriam) e João Batista dos Mares Guia, docentes da UFMG.

Todos os homenageados foram citados no relatório final da Comissão da Verdade de Minas Gerais (Covemg), criada para auxiliar e dar suporte ao processo de investigação da Comissão Nacional da Verdade.

Irany: ‘Sabia que voltaria à UFMG’

Durante a cerimônia, alguns homenageados e seus familiares relembraram os momentos de perseguição e tortura sofridos durante o regime miltar. Irany Campos, que representou os servidores técnico-administrativos, dedicou seu pronunciamento aos companheiros que estiveram ao seu lado na luta pela democracia entre os anos de 1964 e 1985.

“Muitos dos meus colegas dados como desaparecidos naquela época foram torturados e assassinados. Quando eu estava fora do Brasil, no exílio, sempre dizia que ia conseguir voltar ao país e à UFMG, lugar que eu sempre vi como a minha casa. Ninguém ama mais esta Universidade do que eu. Estou muito emocionado de ver que o Conselho Universitário está cumprindo um grande papel. Precisamos de uma UFMG que ajude a sociedade a se libertar”, disse.

Mares Guia: ‘Triunfo da memória sobre a desmemória’

O professor homenageado João Batista dos Mares Guia afirmou que a cerimônia era um ato de civismo democrático e reparação da Universidade. “Foram quatro décadas de silêncio sobre o assunto, hoje a coragem moral torna presente aquilo que a desmemória ocultou. A democracia caiu sem resistência à monstruosidade da ditadura e, sob o signo da paixão, caminhamos e fomos militarmente aniquilados”, desabafou.

O professor acrescentou que seu amigo que também estava sendo homenageado, o professor Marcos Magalhães Rubinger, faleceu bem antes do fim do regime militar. Por isso, Rubinger não pôde sentir a emoção do ato de reparação histórica.

“Habitava em mim e no professor Rubinger o progressismo e a ideia de que um mundo melhor dependia da união. Meu rosto tem assinalado o rosto daquele revolucionário dos tempos da juventude, e hoje a UFMG diploma profetas do humaníssimo impossível. O que vemos aqui é um ato de triunfo da memória sobre a desmemória, da coragem moral, da verdade e da consciência. A reparação simbólica é o reconhecimento de que fui professor de sociologia aqui e daqui fui excluído devido à ditadura”.

Nas trilhas de Idalísio, o sonho de um Brasil menos desigual

Antônia Vitória Soares, irmã do estudante Idalísio Soares Aranha Filho, contou que a dor da perda de seu irmão é algo que a acompanhou ao longo dos anos. Ela disse que se sentia livre para falar em nome do irmão porque os dois sempre compartilharam os mesmo ideais. “Quando ele saiu de casa, eu era muito jovem, tinha só 15 anos, mas isso não impediu que tivéssemos os mesmos sonhos e propósitos. Nas trilhas dele, também lutei por um Brasil menos desigual e mais democrático. Em razão disso, participei da luta pelo fim da ditadura militar e atuei como líder estudantil nos anos 70″.

Antônia, que hoje atua como professora na Faculdade de Educação (FaE) da UFMG, se emocionou ao afirmar que é difícil imaginar o que seria do Brasil sem os sacrifícios e lutas daqueles que viveram durante o regime militar. “Estaríamos em um país muito mais desigual e injusto. Meu irmão e tantos outros contribuíram para resgatar a democracia em nosso país, e eles serão sempre inspiração para um Brasil igualitário e fraterno”.

Senhora rebelde que não se curvou ao arbítrio

Ao parabenizar a UFMG pela realização da sessão solene, Manuella Mirella afirmou que a cerimônia é uma prova de que a democracia resistiu ao período militar. “Nós nunca esquecemos, assim como cada familiar dos homenageados que tiveram seus sonhos interrompidos nunca esquecerão. Lutamos por memória, verdade e justiça. A luta pela democracia ainda corre no sangue dos estudantes. A história e a resistência do movimento estudantil nunca irão se apagar”, disse a estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Os estudantes, aliás, deram um colorido especial à cerimônia, com palavras de ordem e gritos de “presente” sempre que um familiar subia ao palco para receber o diploma póstumo.

Em seu discurso, a reitora Sandra Regina Goulart Almeida destacou que a defesa intransigente dos direitos humanos e da democracia é um traço indelével da UFMG. Tal traço, disse Sandra, pode ser atestado em uma fala do primeiro reitor da Universidade, Francisco Mendes Pimentel, que afirmou que “nestas terras moças da América, a universidade não seria cúmplice passiva de tiranias”. E completou: “Podemos dizer com orgulho que a UFMG, essa senhora um tanto rebelde, jamais se curvou ao arbítrio. Essa sessão solene é um atestado do legado de defesa da democracia desta Universidade.”

Segundo a reitora, a sessão solene trouxe à memória um período de feridas que não cicatrizaram e que, por vezes, insistem em retornar. O golpe de 1964 e o regime que o seguiu foram marcados pela perseguição de docentes, servidores e estudantes. Para Sandra, é necessário honrar e reverenciar o exemplo, a coragem e a altivez dos homenageados.

“Estamos aqui para recordarmos juntos, para que nunca nos esqueçamos e para que não volte jamais a acontecer. É assim que honramos a memória daqueles que foram assassinados e perseguidos. Essa cerimônia é um tributo à memória, e isso é mais do que lembrar um passado que não existe mais. Queremos ressignificar o presente. Lembrar, rememorar e atuar para construir um caminho pavimentado pela democracia, pela liberdade e por valores republicanos. Esse é o compromisso da UFMG.”

Nilmário Miranda, chefe da Assessoria Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade do Ministério dos Direitos Humanos, destacou que os direitos humanos devem ser tratados como política de Estado e que a homenagem prestada pela UFMG vai ao encontro dessa perspectiva. Nilmário lembrou que a iniciativa da concessão de diplomas póstumos a estudantes torturados e mortos na ditadura tem-se tornado comum em universidades do país.

“Em 30 de agosto o governo federal reinstalou a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) no intuito de realizar as reparações históricas que essas pessoas e seus familiares merecem. Essa comissão, que começou no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mostra que o tema deve vigorar em todos os governos, independentemente de sua orientação política. Eu também fui preso político e, para a democracia, a memória e a verdade são fundamentais”.

Histórias de luta e dor

Walkíria, que cantava e tocava violão e acordeon, morreu na Guerra do Araguaia juntamente com seu companheiro Idalísio. Elza Pereira foi presa após participar de uma reunião para discutir questões relacionadas ao restaurante universitário e acabou exilada no Chile. Marcos Rubinger, um jovem professor da Face que despontava na academia com seus estudos sobre os povos originários, passou 258 dias na cadeia, refugiou-se na Bolívia, no Chile e no Peru e morreu antes da democracia ser restaurada.

O Portal UFMG conversou com Elza, e familiares de Walkíria e Marcos Rubinger enviaram depoimentos sobre a estudante e o professor. Os relatos ajudaram a compor os breves perfis a seguir.

Elza: “quero esquecer, mas não consigo”

“Fui presa em uma reunião de trabalho que entendíamos como legal, enquanto discutíamos problemas relativos ao restaurante universitário da UFMG. A reunião era tão legal e pacífica que o então reitor havia confirmado a sua participação. Porém, sem explicações, ele não compareceu. A polícia foi em seu lugar, e aí se configurou a primeira violência contra a moral de todos ali presentes.

Fomos presos e levados para a Delegacia Central de Belo Horizonte sem que tivéssemos cometido qualquer ato de indisciplina ou desrespeito à autoridade ou à instituição. Estávamos exercendo, como cidadãos-estudantes, nosso direito constitucional de reunião! Essa foi outra agressão à nossa dignidade e à nossa moral, com repercussões psicológicas e sem a mínima possibilidade de defesa.

Do local da reunião às viaturas que iriam nos transportar, fomos conduzidos sob empurrões, socos e pontapés, tudo sonorizado por palavrões. Era uma agressão física que atingia a nossa moral e a nossa psique: uma tortura.

Na delegacia, fomos autuados e colocados em uma sala. Algum tempo depois, um guarda me chamou pelo nome e me separou dos demais. Segundo ele, eu estava presa por ser procurada em São Paulo, com base no processo que respondia por ter participado do Congresso de Ibiúna.

Fiquei até de madrugada na delegacia, e eles me levaram para o Presídio de Neves. No caminho, diziam que me levavam para casa. Eu era tão ingênua que, no início, acreditei. Apesar do escuro que fazia, eu conhecia os caminhos. Então, senti que estava sendo raptada e horrores passaram por minha cabeça. Durante todo o trajeto, eles faziam piadas de baixo nível, investidas sexuais e me agrediam moralmente. Isso me apavorava, eu era virgem.

Quando os portões se abriram, eu já sabia onde estava. Desamparada, teve início o pesadelo das incertezas e medos quanto ao que viria a acontecer dali em diante. Fui jogada numa cela solitária e declarada incomunicável. Só saía dali para interrogatórios. A cela era pequena, havia apenas um colchão imundo. No lugar do vaso sanitário, havia um buraco no chão.

As visitas dos guardas eram frequentes para me agredir moralmente. Eles me visitavam à noite para que eu não dormisse. Nos interrogatórios, queriam que eu falasse sobre as ações da organização que eu integrava, como assaltos a bancos e a joalherias. Eu nunca tive participação direta ou indireta nessas ações. Minha militância se limitava ao movimento estudantil. A organização que integrei se chamava Corrente, era uma ala da Ação Libertadora Nacional (ALN), estruturada e com ação em BH.

Passei quase um mês impedida de tomar banho. Em uma noite me disseram: ‘Você é importante, está aí o major Fontenelle para ter uma conversinha com você’. O major era um torturador conhecido que aterrorizava só com o olhar.

O suplício aumentava ao ouvir gritos de companheiros torturados dia e noite. A aflição era infinita. Ao final de alguns meses, fui esquecida na solitária, lembrada apenas nas horas dos interrogatórios. Fui liberada, mas, ao voltar ao trabalho no dia seguinte, abalada física, moral e psicologicamente, fui alertada para não bater o ponto porque a polícia me aguardava. Da noite para o dia, expediram um mandado de prisão contra mim sob a acusação de subversão e assaltos. Essa acusação era infundada e fruto da repressão.

Sem alternativa, me refugiei na casa de amigos, que me tiraram da cidade na madrugada do mesmo dia. Começava assim uma clandestinidade que só teria fim em Santiago, no Chile.

Devo dizer que não é fácil lembrar daquele momento da vida. Não consigo, mas quero esquecer. Por isso faço terapia. A terapeuta me diz para colocar tudo em uma gaveta mental, fechá-la e esquecer. Mas os pesadelos persistem até hoje. Já passei por três depressões graves e continuo em tratamento

Elza Pereira, ex-servidora técnico-administrativo da UFMG

Preso 10 dias após o golpe, Marcos Rubinger buscou refúgio na América do Sul

“Marcos graduou-se em Sociologia e Política e também em Administração Pública pela Faculdade de Ciências Econômicas (Face) da UFMG. Ele fez pós-graduação em Antropologia no Museu Nacional da UFRJ e, ao concluí-la, retornou a Belo Horizonte, passando a lecionar a disciplina de Antropologia nos cursos de Sociologia e Política e também no de Administração Pública. Foi eleito o melhor professor do ano da Face em 1963.

Rubinger vinha se destacando na pesquisa sobre os povos originários do Brasil, e o material produzido por ele sobre os Maxacalis, grupo indígena habitante do Nordeste de Minas Gerais, já era referência na área. Em uma de suas expedições de pesquisa, ele chegou a denunciar explorações minerais clandestinas em território amazônico.

No início de 1964, Marcos fazia planos para aprofundar os estudos sobre a pré-história em Minas. Mas em abril, com um mês de casado e 10 dias do golpe militar, ele foi surpreendido em seu apartamento em meio a um terrorismo absurdo. Ficou preso no Dops por 70 dias, sendo transferido para a Colônia Penal de Neves, onde permaneceu por 188 dias.

Autorizado a passar o Natal com o pai enfermo e, diante do cenário sombrio que estava se desenhando em relação à segurança da sua própria vida, ele decidiu buscar asilo político junto a embaixadas no Rio de Janeiro. Enquanto esteve na embaixada da Bolívia, foi convidado a integrar uma equipe internacional de pesquisadores cujo projeto contava com financiamento da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A pesquisa foi desenvolvida na Bolívia, onde nasceu sua primeira filha, Mayura. Em 1966, mudou-se para Santiago, no Chile, onde trabalhou como professor em outro projeto patrocinado pela Unesco. A partir de 1967, foi contratado pela ONU para atuar na Organização Internacional do Trabalho (OIT) em Genebra, na Suíça e, posteriormente, em seu braço nas Américas, em Lima, no Peru. Lá nasceu sua segunda filha, Tarina.

Ao término das pesquisas, em fins de 1969, Marcos resolveu retornar ao Brasil. Impossibilitado de exercer seus direitos como cidadão no país, sem ter recuperado seu cargo na UFMG e fragilizado pelo período na prisão, entrou em depressão. Morou com a família em um sítio em Petrópolis e, com o nascimento do terceiro filho, Rero, em 1972, retornou a Belo Horizonte. Ele faleceu três anos depois, aos 41 anos”.

Walkíria, a última guerrilheira do Araguaia

“Nascida em Uberaba, no Triângulo Mineiro, Walkíria Afonso Costa concluiu, em 1965, o curso que a habilitou para trabalhar como professora. Em 1968, foi aprovada em segundo lugar no vestibular para o curso de Pedagogia na UFMG e, desde então, se destacou como ótima estudante, sendo muito respeitada por sua inteligência aguçada.

Muito responsável e alegre, ela cantava e tocava violão e acordeon. Em plena ditadura militar, passou a tomar consciência dos problemas políticos e sociais do país e, em particular, das questões políticas da própria Universidade. Participou, junto com outros colegas, da criação do Diretório Acadêmico (DA) da Faculdade de Educação (FaE). Eles lutavam em defesa dos direitos estudantis e contra questões concretas como cortes de verbas para universidades públicas e fechamento de restaurantes das universidades etc.

As perseguições políticas se intensificavam. Espiões do Dops viviam nas salas disfarçados de alunos, havia muitas prisões sob torturas.

Hoje, numa justa homenagem, o DA da Fae tem o nome de Walkíria, e o DA da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich) da UFMG tem o nome de Idalísio, seu companheiro. Walkíria era vice-presidente do DA e, em razão do trabalho político desenvolvido dentro da Faculdade, ela já previa dificuldades futuras e maiores riscos de atuação.

Assim ela decidiu, em janeiro de 1971, partir para outra frente de trabalho político: a luta junto aos camponeses pobres da região do Araguaia, quando foi residir próximo ao Rio Gameleira com Idalísio Soares Aranha, que também havia abandonado a UFMG no quarto ano do seu curso de Psicologia.

O grupo de estudantes que ali estavam na região do Araguaia, dirigidos pelo Partido Comunista do Brasil (PC do B), se dividiu em três destacamentos. Walkíria e Idalísio pertenciam ao Destacamento B e faziam um trabalho de conscientização política na região. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica passaram a perseguir todo o grupo, cometendo vários ataques, torturas e assassinatos naquela que ficou conhecida como a Guerrilha do Araguaia.

No dia 25 de dezembro de 1973, aconteceu o último ataque feito por oficiais do Exército, quando eles exterminaram a vida de todos os guerrilheiros que ali restavam. Walkíria conseguiu fugir. Depois de sobreviver 10 meses na mata sozinha, doente e machucada, ela foi pedir comida na casa de um camponês que a reconheceu e acionou representantes do Exército, que a levaram para a base militar em Xambioá. Era outubro de 1974.

Após longo interrogatório, Walkíria foi assassinada na base militar e enterrada na cova que já estava cavada para ela. Os coronéis que ali estavam beberam vinho, comemorando a morte da última guerrilheira. Era dia 25 de outubro de 1974, o fim da Guerrilha do Araguaia”.

Fonte e foto: UFMG